-

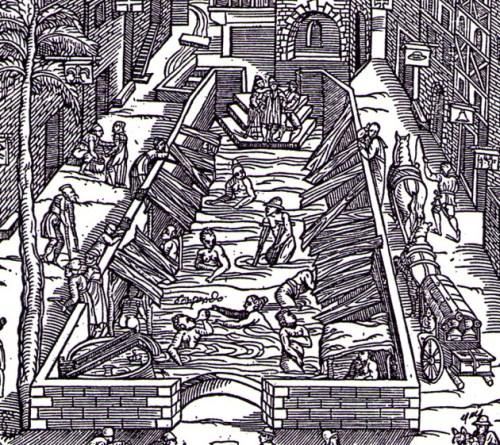

Amélie Ermenault, chef de rubrique cuisine et décoration à www.plurielles.fr nous retrace ici l’Histoire de la baignoire.

Nous devons beaucoup des charmes et des pensées de notre civilisation à la période de l’Antiquité.

Ce sont en effet les Grecs et les Romains de l’époque qui nous ont légué les baignoires qu’eux-mêmes aimaient en pierre, en métal ou, pour les plus riches, en grès, en marbre ou en argent.

La baignoire arrive chez nous, depuis les Romains de l’Empire oriental, par l’intermédiaire des Croisés qui en ramènent le concept. Au Moyen Âge, la baignoire a été remplacée par une grosse cuve en bois qui était le plus souvent réalisée dans un simple tonneau.Mais il serait injuste d’attribuer aux mœurs du Moyen Âge l’abandon de la baignoire !

Les gens allaient souvent aux étuves pour prendre des bains publics et ce n’est que par la suite que ces endroits sont devenus des lieux de débauche et de pauvres.

Véritables nids à microbes et à maladies, ces bains publics sont fermés.

On préfère aux bains désormais les ablutions.

Seuls les riches du XVIe siècle offrent des bains privés à leurs invités et en font un cérémonial des sens à grand renfort d’huiles et d’encens !

Les bains et baignoires sont délaissés et Louis XIV, s’il est célèbre pour avoir été un grand roi, l’est aussi pour ne jamais prendre de bain. Il faut dire que l’époque le voulait ainsi : on ne s’essuyait les parties visibles du corps qu’avec un linge sec.

Ouf, Louis XVI remet à la mode les salles de bains et les baignoires en cuivre. Jusqu’au XIXe siècle, moment où l’hygiène devient plus exigeante, on se baigne encore dans les rivières.Les bains publics ouvrent à nouveau et les bains médicamenteux se développent en même temps que les stations thermales.

C’est seulement à partir du deuxième tiers du XXe siècle que les salles de bains et baignoires se démocratisent et que les maisons commencent à en abriter.

http://www.ma-baignoire.com/tag/au-moyen-age/

-

Les gens du Moyen âge ne se lavaient pas

D'où vient cette idée reçue ?

Il semblerait que les coupables soient une fois de plus les auteurs républicains du XIXe siècle, dont l'objectif inavoué était de "noircir" l'époque médiévale afin de glorifier la république.

Ces derniers, outre le mythe d'un Moyen âge crasseux, élaborèrent d'autres fariboles tout aussi ridicules,

telles que "le droit de cuissage".

Histoire de l'Hygiène au moyen âge

L'hygiène n'est pas un bienfait des temps modernes.C'est un art qui connut ses heurs et malheurs.

Un art que le siècle de Louis XIV méprisa mais que le Moyen Age, en dépit de sa mauvaise réputation, cultivait avec amour. L'eau était alors un élément sacré, un remède, et surtout, un immense plaisir.

On pourrait imaginer, à en juger par le manque de propreté corporelle qui caractérisait les moeurs, il n'y a pas si longtemps encore, que les hommes et les femmes du Moyen Age ne prenaient guère soin de leur corps ; et on pourrait croire que l'hygiène -l'art de bien se porter est une notion récente.

C'est injuste ! Le Moyen Age avait inventé l'hygiène, et bien d'autres civilisations avant lui... Mais là n'est pas notre sujet.En tout cas, dès le 12e siècle, les sources qui nous révèlent que l'eau faisait partie du plaisir de vivre sont innombrables.

Et notamment certains documents tels que les traités de médecine, les herbiers, les romans profanes, les fabliaux, les inventaires après décès, les comptes royaux et princiers.

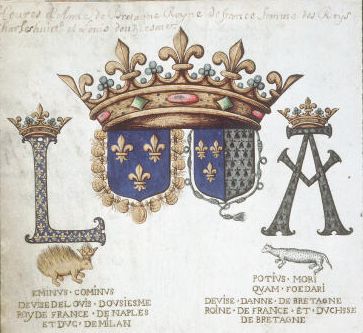

Les enluminures des manuscrits nous permettent également de saisir le geste de l'homme en son environnement et en son temps.

L'enluminure, ou miniature, reste le document irremplaçable, dans la mesure oÙ la gestuelle correspond bien souvent au climat psychique ou moral de l'époque qu'elle dépeint ; elle nous livre ainsi une clef parmi d'autres des mentalités de ces hommes et de ces femmes du passé.Comme nous allons le voir, on se lavait fréquemment, non seulement pour être propre, mais aussi par plaisir. Le petit d'homme est lavé plusieurs fois par jour, ce qui ne sera plus le cas à partir du 16e siècle. Des milliers de manuscrits illustrent ce bain et de nombreux textes en parlent.

Ainsi, Barthélemy l'Anglais, Vincent de Beauvais, Aldébrandin de Sienne, au 13e siècle, par leurs traités de médecine et d'éducation, instaurent une véritable obsession de la propreté infantile.

Le bain est donné "quand l'enfant ara assez dormi, ci le doit-on laver trois fois par jour". Les cuviers sont bâtis aux dimensions d'un nouveau-né allongé ; généralement ils sont ovales ou circulaires, faits de douelles de bois. Dans les milieux princiers, ils peuvent être métalliques.Ainsi, dans les Chroniques de Froissart, en 1382, il est écrit que, en pillant le mobilier du comte de Flandres, on trouva une "cuvelette où on l'avait d'enfance baigné, qui était d'or et d'argent". Certains cuviers possèdent un dais, sorte de pavillon de toile nouée au sommet d'une perche de bois qui surmonte la cuve, afin de protéger l'enfant des courants d'air ; ce raffinement est réservé aux milieux aristocratiques.

Dans la plupart des miniatures, on voit toujours la mère ou la servante tâter l'eau avant d'y tremper l'enfant car elle doit être "douce et de moyenne chaleur".On ne donne pas le bain à l'enfant sans prendre quelques précautions : le cuvier est placé devant la cheminée où flambe un bon feu ; la sortie de bain est assez grande pour bien envelopper le bambin. Elle est toujours à fond blanc même si, parfois, des rayures et des franges l'agrémentent.

Un moment important de la journée : le bain de l'enfant. La servante vérifie de la main la température de l'eau, qui doit être "douce et de moyenne chaleur". Fresque de Menabuoi, Padoue, baptistère.La fréquence des bains s'explique par les valeurs curatives qu'on leur attribue."On le baigne et oint pour nourrir la chair nettement", dit Barthélemy l'Anglais, auteur du Livre des propriétés des choses qui fut diffusé jusqu'au 17e siècle avant de sombrer dans l'oubli. A l'instar des coutumes de l'Antiquité, le premier bain de la naissance est un rite de reconnaissance par la communauté familiale.

A l'époque chrétienne, on peut dire que le baptême de l'enfant nouveau-né a repris à son compte la gestuelle de l'hygiène néonatale à cette différence près qu'il s'agit de débarrasser l'enfant non plus de ses mucosités, mais du péché originel. De toute façon, que l'usage en soit symbolique ou matériel, l'eau est considérée sous l'aspect bienfaisant et purificateur.

A l'âge adulte, les bains semblent tout à fait intégrés à la vie quotidienne, surtout à partir du 14e siècle.

Dans les centres urbains, au bas Moyen Age, chaque quartier possédait ses bains propres, avec pignon sur rue. Il était plus facile, pour la plupart des gens, d'aller aux étuves que de se préparer un bain chaud chez soi.

Au point du jour les crieurs passaient dans les rues pour avertir la population que les bains étaient prêts : " Seigneurs, venez vous baigner et étuver sans plus attendre... Les bains sont chauds, c'est sans mentir " (fin du 13e siècle). Le souvenir de l'importance des étuves dans les moindres villes d'Europe subsiste encore, aujourd'hui, dans le nom de certaines rues.

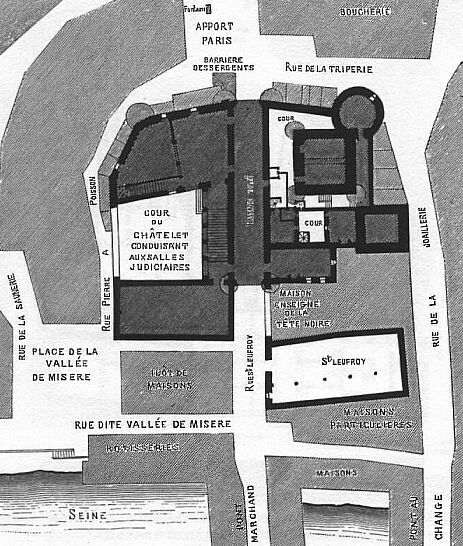

A Paris, en 1292, la ville compte 27 étuves inscrites sur le Livre de la taille ; elles existaient avant cette date puisque Saint Louis essayait déjà de réglementer le métier en 1268. On ne sait pas exactement à quel moment se sont créés les premiers bains. Seraientils un avatar des thermes romains ? On sait qu'à l'époque carolingienne, les palais renfermaient des bains, ainsi que les monastères.

Il semble cependant plus vraisemblable que la mode des bains ait été remise en honneur en Occident par l'intermédiaire des croisés, qui avaient découvert avec émerveillement l'Empire romain d'Orient et ses habitudes d'hygiène héritées de l'Antiquité romaine.

Ayant pris goût à la relaxation du bain, ils rapportèrent en Occident cette pratique de bien-être. Aux 14e et 15e siècles, les étuves publiques connaissent leur apogée : Bruxelles en compte 40, et il y en a autant à Bruges. Bade, en 1400, en possède une trentaine.

En France, en dehors de Paris, on sait, grâce à des études faites par J. Garnier et J. Arnoud, que Dijon, Digne, Rouen, Strasbourg sont équipées de bains. Une petite ville comme Chartres en a cinq.

Ces établissements sont extrêmement florissants et rapportent beaucoup d'argent. Dans plusieurs villes de France, certains d'entre eux appartiennent au clergé ! A l'origine d'ordre essentiellement hygiènique, il semble qu'au fil des ans cette pratique ait pris un caractère plaisant prétexte à toutes sortes d'agréments galants. Etuves publiques.

Des couples, après avoir festoyé autour d'une table, installée dans un imense cuvier rempli d'eau, se dirigent vers les chambres à coucher.La prostitution, malgré les nombreux édits qui l'interdisent, sera l'une des causes de la disparition progressive des étuves.

Manuscrit de Valerius Maximus.

Bains chauds, bains tièdes et bains de vapeur

Au 13e siècle, on se contentait de s'immerger dans de grandes cuves remplies d'eau chaude.A la fin de ce siècle seulement, semble-t-il, apparaissent les premiers bains saturés de vapeur d'eau.

En 1258, Etienne Boileau, prévôt de Paris sous Saint Louis et auteur du Livre des métiers, qui codifie les usages corporatifs, fait déjà la différence entre les bains et les étuves dites sèches et humides.

Il y avait deux manières pour créer de la vapeur dans un lieu clos :

chauffer celui-ci soit par l'extérieur, en envoyant un courant d'air chaud

(étuve sèche),

soit en y faisant pénétrer la vapeur d'eau (étuve humide).

Les prix des bains d'eau chaude et des étuves n'étaient pas les mêmes. A Paris, nous savons, par l'ordonnance des métiers de 1380, que le prix du bain de vapeur est de deux deniers, celui du bain d'eau tiède de quatre deniers ; mais s'estuver et se baigner coûte huit deniers.Si deux personnes vont ensemble au bain, elles paieront douze deniers pour s'estuver et se baigner, donc moins cher.

Le bain de vapeur est économique parce qu'il ne nécessite que quelques pierres placées et un seau d'eau.A cela, il faut ajouter un denier pour un drap.

A titre comparatif, rappelons que, à la même époque, une grosse miche de pain se vendait un denier.

L'établissement thermal de Pouzzoles, en Italie. Sur la gauche, la cabine de déshabillage; sur la droite, la piscine collective.Là aussi, hommes et femmes prennent le bain ensemble.

Les eaux sont un lieu de cure mais aussi de rencontre, comme elles le seront au XIXè siècle. Manuscrit de Pierre d'Eboli.

Les étuviers sont constitués en corps de métiers, et leurs prix sont fixés par le prévôt de Paris. Il leur incombe d'entretenir leurs étuves : dans leurs statuts, il est écrit que "les maîtres qui seront gardes du dit métier, pourront visiter et décharger les tuyaux et les conduits des étuves, et regarder si elles sont nettes, bonnes et suffisantes, pour les périls et les abreuvoirs où les eaux vont".Cet édit est très intéressant, dans la mesure où il nous prouve qu'on avait tout à fait conscience, au Moyen Age, des dangers qu'une eau polluée pouvait faire courir à la population.

Les statuts interdisaient d'accueillir les malades, principalement les lépreux, mais aussi les prostituées. Déjà, dans le règlement de Saint Louis, en 1268, ce sujet est abordé : "Que nul du dit mestier ne soutienge en leurs étuves, bordiaux de jour et de nuit."Cela démontre bien que, déjà à cette date, les bains commençaient à attirer les débauchés. Il est bien évident qu'au début les gens y allaient pour se laver et se relaxer.

On n'ignorait pas le côté prophylactique des bains ; tous les médecins répétaient que cette pratique aidait à se conserver en bonne santé, et cela dès le 1le siècle : Aldébrandin de Sienne, dans son traité de médecine, écrit :

"Li baigners en eau douce fait en étuve et en cuve, et en eau froide, fait la santé garder."

Si l'eau est froide, il faut être prudent et ne pas y séjourner trop longtemps, juste le temps nécessaire pour renforcer et stimuler la chaleur interne. Mais pour nettoyer correctement le corps, seul le bain chaud peut "expulser l'ordure que la nature cache par les pertuis de la chair".

Baignoire médiévale. Musée de Cluny. Photo de LYDIA

(http://notabene.forumactif.com/t7981-l-hygiene-au-moyen-age)

Barthélemy l'Anglais, au 13e siècle, conseille, lui aussi, de se laver souvent la peau, les cheveux et la bouche. Il y a tout un environnement social qui pousse les gens, surtout en ville, à prendre soin de leur corps.De plus, les produits de toilette ne manquaient pas.

Le savon existait - à Paris, un décret de fabrication rend obligatoire l'apposition d'un sceau sur le savon.

Si on n'avait pas de savon on se servait de plantes, comme la saponaire, une herbacée à fleur rose et odorante dont le suc, dissous dans l'eau, mousse.Il y avait trois sortes de savon :

le gallique, le juif et le sarrasin, selon qu'il était fabriqué avec de l'huile ou de la graisse animale mélangée à de la potasse.

Dentifrice, shampooing et déodorant

Se laver la tête ne pose pas plus de problème.Un herbier du 13e siècle conseille le jus de bette pour éliminer les pellicules et les feuilles de noyer ou de chêne pour obtenir une belle chevelure.

Dans ce même herbier, on préconise, pour éviter la "puanteur" de s'arracher les poils et de laver les aisselles avec du vin, associé à de l'eau de rose et à du jus d'une plante appelée casseligne.

Pour se blanchir les dents, il faut se les frotter avec du corail en poudre ou de l'os de seiche écrasé.

Bref, tant que les établissements de bain étaient modestes, on y allait pour se laver, bien sûr, mais aussi pour discuter, retrouver ses amis. Encore au début du 12e Siècle, la simplicité un peu rude des moeurs faisait que l'on ne voyait pas malice à se mettre nu et qu'on s'accommodait très bien d'une liberté des sens que notre propre morale réprouverait aujourd'hui.

On prenait les bains en commun, et nus. Ne dit-on pas que saint François d'Assise (1180-1226) prêcha nu devant ses fidèles, en signe de dépouillement ! Aurait-on pu imaginer cela un siècle plus tard ?Baignoires, tables bien garnies, chambres à coucher, tout est en place pour le plaisir des sens.

Avec la croissance des villes, due à la reprise économique en Europe, les étuves deviennent de grands établissements et les coutumes changent.

La ville attire de plus en plus d'étrangers et de vagabonds, et la prostitution se développe.Les bains sont mis sous la surveillance de chirurgiens-barbiers. J. Garnier nous propose une bonne description d'un établissement de la rue Cazotte, à Dijon, au 14e siècle.

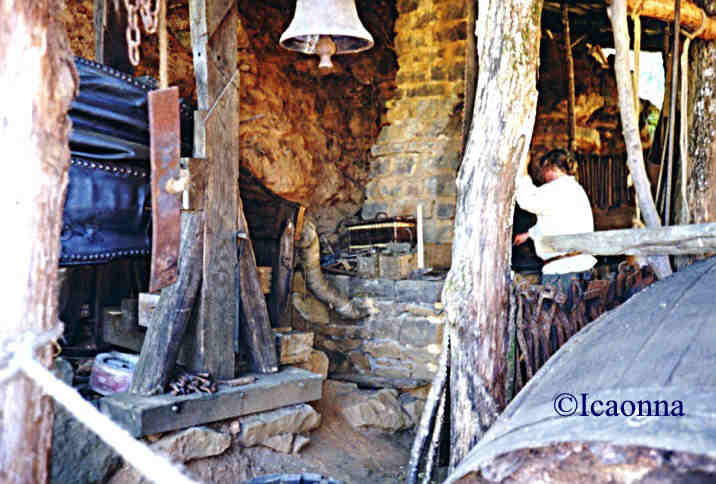

D'abord, un rez-de-chaussée sur cave où on plaçait deux énormes fourneaux en brique (en airain, dans les maisons princières).Ce rez-de-chaussée était divisé en deux grandes pièces avec une antichambre commune.

La première pièce est une vaste salle de bain, possédant en son milieu une spacieuse cuve en bois et, sur les côtés, de nombreuses baignoires en bois pour une ou deux personnes.

La seconde pièce est la salle d'étuve, rappelant le laconicum romain (pièce la plus chaude), dont le plafond est constitué par une massive maçonnerie se terminant en coupole, percée de trous au travers desquels s'échappe l'air chaud. Autour, des sièges et des gradins pour se relaxer.Aux étages supérieurs, des chambres à coucher, ce qui favorisait la prostitution.

"On oyait crier, hutiner, saulter..."

Parmi les miniatures représentant ces pratiques, peu nous montrent l'aspect purement hygiénique.Deux miniatures issues du manuscrit La Bulle d'or de Charles IV, roi de Bohême (fin du 14e siècle) l'illustrent cependant :

on voit le roi Venceslas en train de se faire laver les cheveux par une servante ou fille de bain, charmante personne tout à fait plaisante dans sa robe transparente.

Le signe de profession de ces jeunes femmes étaient le houssoir (plumeau à crins ou à plumes) qui servait à frotter le client ou la cliente, et aussi le baquet d'eau chaude pour laver les têtes.

Etuves publiques.Ici les cuviers sont plus raffinés, réduits à la dimension d'un couple et garnis d'un baldaquin. sur la gauche une jeune femme semble se défendre contre les avances d'un barbon.

Manuscrit de Valerius Maximus.Les autres miniatures, plus tardives

(15e siècle) révèlent principalement le côté libertin.

La plupart ornent les nombreux manuscrits de Valerius Maximus.Dans ces petits tableaux, qui nous dévoilent l'ambiance dans ces étuves, tous les objets sont en place pour le plaisir des sens.

Dans les grandes cuves se tiennent des couples nus, auxquels on sert de véritables festins ; les servantes s'affairent autour d'eux, chargées de collations.

Toutes ces miniatures montrent à peu près les mêmes scènes - tables bien garnies dressées à l'intérieur d'immenses cuviers et couples enlacés, assis autour de la table, toujours à l'intérieur du cuvier, et se caressant sans aucune retenue.

On aperçoit parfois les chambres à coucher où les couples vont prendre leur divertissement.

La scène la plus étonnante représente le moment où, après avoir bien festoyé, les couples se lèvent de table, se tenant par la main, à la recherche d'une chambre libre pour leurs ébats.Quelquefois, dans l'encadrement d'une porte, on remarque la présence de deux chirurgiens barbiers occupés à surveiller.

Les règlements qui répètent avec obstination, surtout à partir de la moitié du 14e siècle, que l'accès aux bains doit être interdit aux bordiaux semblent bien inefficaces.

Au début du 15e siècle un grand nombre d'étuves commencent à instaurer la séparation des sexes ; ainsi à Dijon, en , une ordonnance prescrit que, sur quatre étuves, deux seront réservées exclusivement aux femmes et deux autres, exclusivement aux hommes,sous peine d'avoir à payer une amende de 40 sols.

En 1412, une autre ordonnance décide que les étuves seront réservées aux femmes le mardi et le jeudi, et aux hommes le mercredi et le lundi.Les autres jours, les vendredi, samedi et dimanche, les étuves se transforment en lieux de plaisirs en tout genre.

Cette seconde ordonnance démontre bien que la juridiction du pouvoir municipal, à laquelle étaient soumises les étuves, avait du mal à faire appliquer ses décisions et était obligée de tergiverser.

Cependant, à la fin du 15e siècle, les procès se multiplient ; le voisinage supporte de plus en plus mal la présence de "baigneries".On peut lire dans les minutes du procès intenté à Jeanne Saignant, maîtresse des étuves, cette phrase :

"On oyait crier, hutiner, saulter, tellement qu'on était étonné que les voisins le souffrissent, la justice le dissimulât, et la terre le supportât."

Beaucoup d'étuves étaient en même temps des bordels,

mais ce n'était pas là un phénomène récent.

On peut donc se demander pourquoi, soudain, on cesse de le tolérer.Alors qu'on sait que, en pleine épidémie de peste, au milieu du 14e siècle, un médecin parisien nommé Despars faillit être lapidé par le peuple, pour avoir conseillé de les fermer par prudence...

Lorsqu'on sait, aussi, qu'en 1410 la reine de France récompensait les artisans travaillant pour elle en leur offrant un "abonnement" aux étuves.

La fermeture des étuves s'explique-t-elle par l'apparition de la syphilis qui touche le monde occidental ?Par le trop grand nombre d'étrangers qui envahissent la ville et que les autorités de la cité n'ont plus les moyens de contrôler, notamment dans les lieux publics, où ils sèment l'agitation ? Ou par un retour à la moralisation des moeurs, la notion de péché envahissant de plus en plus les consciences en cette fin de siècle ?

Pique-niques sur tables flottantes

Une miniature du début du 16e siècle illustre une scène où des prostituées se lavent en attendant le client.L'aspect ludique a disparu ; ici l'eau n'est plus source de plaisir, mais moyen d'hygiène banal :

les cuviers sont de dimensions si réduites qu'on ne peut s'y laver que les pieds ou les cheveux. Finis les bains d'immersion, voici venue l'ère des ablutions.

Le temps des " bordiaux ", où les prostituées et les clients s'aspergeaient copieusement, est bel et bien révolu.On l'a déjà dit, l'eau n'est pas réservée au seul plaisir. On est convaincu, dès le 11e siècle, qu'elle a des vertus thérapeutiques.

Dans tous les traités de santé du temps, on vante les bienfaits des eaux thermales.L'établissement thermal de Pouzzoles, en Italie : le bain de vapeur.

Un curiste est allé chercher de l'eau avec une amphore préalablement chauffée sur les pierres brulantes disposées sous le plancher.

Déjà Galien, au 2e siècle après Jésus Christ, avait décrit les bienfaits des cures thermales, pour la santé.

On commence à les redécouvrir grâce à la venue d'empereurs comme Frédéric de Hohenstaufen en Italie, grands amateur d'eaux.

Le poète Pierre d'Eboli, attaché à la cour de Frédéric, au début siècle, en chante les louanges, et la plupart des miniatures que nous possédons proviennent des manuscrits représentant les thermes et les curistes.

L'eau bouillante qui pugnest les morts Je vous di que celle meisme Malades vifs rent saints et fors Vous qui n'avez denier ne maille Et qui voulez estre garis Garis serez aus bains...

Ce sont principalement les sources de Pouzzoles, de Cumes, et Baïes en Campanie, qui sont vantées, pas seulement par Pierre d'Eboli mais aussi par Barthélemy l'Anglais ; ces miniatures nous montrent les piscines et le comportement des curistes.On y voit aussi les cabines de déshabillage. Selon les textes, hommes et femmes prenaient ensemble leur bain, mais les images ne sont guère révélatrices. En 1345, aux bains de Prorecta, il est conseillé de rester un jour sans se baigner pour s'habituer à l'air du pays et se reposer des fatigues du voyage.

Puis le malade doit passer au moins une heure dans le bassin de pierre empli d'eau tiède, avant de boire, jusqu'à ce que le bout des doigts se crispe.Ce bain ne fatigue nullement, au contraire ; il mûrit les humeurs diverses dans tout le corps et les prépare à être évacuées.

Nous avons un témoignage assez étonnant sur les bains de Baden, écrit par Le Pogge, humaniste italien, en 1415. Au centre de cette ville d'eau, "se trouve une place très vaste, entourée de magnifiques hôtelleries dont la plupart possèdent leur piscine particulière. Dans les bains publics s'entassent, pêle-mêle, hommes et femmes, jeunes garçons et jeunes filles, et tout le fretin environnant.

Dans les piscines privées hommes et les femmes sont séparés par une cloison, criblée de petites fenêtres qui permettent aux baigneurs et aux baigneuses de prendre ensemble des rafraîchissements, de causer et, surtout, de se voir. Le costume des hommes consiste en un simple caleçon et celui des femmes en un léger voile de lin ouvert sur les côtés, qui ne voile d'ailleurs ni le cou, ni la poitrine, ni les bras".D'après ce témoin, les femmes faisaient souvent "ces repas en pique-nique, servis sur des tables flottantes, dans les bassins, auxquels les hommes sont invités".

On peut imaginer qu'il y avait dans ces lieux de véritables malades, mais surtout des gens bien portants qui venaient là pour conserver la santé d'autant plus que ces eaux chlorurées sodiques sont excellentes, de toute manière, et aussi pour se divertir, pour y trouver des moments de détente et de bonheur, enfin pour y faire des rencontres.Une baigneuse (nue mais toujours coiffée). "Miséricorde" (petite console en bois sculpté placée sous la sellette à abattement d'une stalle de choeur) de Villefranche-de-Rouergue.

En France aussi, à la même époque, les stations thermales sont très fréquentées. Ainsi Flamenca, roman du 13e siècle, fait état des bains de Bourbon-l'Archambault aux vertus bienfaisantes.

"Il y avait de nombreux établissements où tous pouvaient prendre des bains confortablement. Un écriteau, placé dans chaque bain, donnait des indications nécessaires. Pas de boiteux ni d'éclopé qui ne s'en retournât guéri.On pouvait s'y baigner dès qu'on avait fait marché avec le patron de l'hôtel, qui était en même temps concessionnaire des sources.

Dans chaque bain jaillissaient de l'eau chaude et de l'eau froide.

Chacun était clos et couvert comme une maison, et il s'y trouvait des chambres tranquilles où l'on pouvait se reposer et se rafraîchir à son plaisir."

Le seigneur du lieu, le compte d'Archambault, mari jaloux, fréquente ces lieux, puisqu'il y amène son épouse pour la distraire et qu'il reste en faction devant la porte pour la surveiller. Il est vrai qu'il la conduit dans l'établissement le plus cher et le plus luxueux de la ville afin qu'elle recouvre prétendument la santé...Pour elle, il est ordonné de laver soigneusement la cuve et d'y renouveler l'eau. Ses servantes y apportent les bassins, les onguents et tout ce qui est utile au bain.

Grâce à ce roman, on apprend que les hôteliers exagèrent toujours leurs prix et qu'il faut souvent marchander. Les plus belles chambres sont " à feu ", et fort bien décorées.A la fin du 15e siècle ce qui était purification devient souillure, et le bain un danger pour l'âme comme pour le corps.

Les stations thermales, on l'a dit, attirent une clientèle variée. Mais il semble que beaucoup de curistes venaient s'y régénérer, dans l'espoir d'une nouvelle jeunesse.Ce mythe de la fontaine de jouvence, souvent attesté par les manuscrits des 14e et 15e siècles, parcourt toutes les civilisations et le lien entre les vertus médicinales et la vertu fécondante de l'eau explique ces cérémonies religieuses au cours desquelles on plonge la Vierge Marie dans un bain rituel, pour la régénérer.

Au Moyen Age, on immergeait aussi les saints, le Christ.

Cependant, à la fin du 15e siècle, se profile un changement complet dans les mentalités, qui s'étalera sur plusieurs siècles.

L'eau estime-t-on - est responsable des épidémies et des maladies, croyance non dénuée de fondement en cette fin de Moyen Age où les tanneurs, les teinturiers, les bouchers jettent leurs déchets dans les rivières et les polluent.

Extrait de l’édit du Duc de Lorraine à l’entrée du grand bain (XVIe siècle) :

Description du grand bain par Montaigne, en 1580 :

« …Il y a plusieurs beings, mais il y en a un grand el principal, basti en forme ovalle d’une antienne structure. Il a trente cinq pas de long et quinze de large. L’eau chaude sourd par le dessoubs à plusieurs surgeons, et y fait-on par le dessus escouler de l’eau froide pour modérer le being selon la volonté de ceux qui s’en servent. Les places y sont distribuées par les costés avec des barres suspendues, à la mode de nos équiries, et jette on des ais par le dessus pour éviter le soleil et la pluye. Il y a tout autour des beings trois ou quatre degrés de marches de pierre à la mode d’un théâtre, où ceux qui se beingnent peuvent estre assis ou appuyés. On y observe une singulière modestie, et si est indécent aux hommes se s’y mettre autrement que tout nuds, sauf un petit braiet, et les fames sauf une chemise ».

Par réaction, les médecins commencent à penser que le bain lui-même est malfaisant pour le corps, que les miasmes de la nature pénètrent d'autant plus facilement à l'intérieur du corps, que les pores sont dilatés sous l'effet de la chaleur, laissant un libre passage aux maladies. Plus question de chanter les louanges du bain : il faut se méfier de l'eau et n'en user que très modérément.Dans un tel climat, ne subsisteront des pratiques antérieures que celle des pèlerinages aux sources guérisseuses, en tout cas en France.

L'Allemagne, en effet, ne se privera pas totalement du recours à ses bains.

Cette disparition de l'hygiène dans notre pays va de pair avec une évolution de l'Eglise romaine, qui tend de plus en plus vers une rigidité morale niant le corps.L'ère de la crasse commence, et elle durera jusqu'au 20e siècle.

SOURCES :Madame Monique CLOSSON

- lien http://medieval.mrugala.net/Bains/Bains.htm

photos google

-

ORIGINE DES NOMS DE FAMILLE

Origine des noms de famille

Il convient avant tout de définir la notion de nom. Les noms sont divisés en deux ensembles distincts.Les premiers à apparaître dans l'histoire de l'anthroponymie sont les noms individuels, répartis en trois sortes :

- Les prénoms (ou noms de baptême) sont ceux que l'on a reçus à la naissance ; on peut en posséder un ou plusieurs.

- Les surnoms (ou sobriquets) sont ceux que l'on peut recevoir au cours de sa vie.

Les surnoms.

Les surnoms constituent la catégorie de base des noms de famille. S'ils peuvent être facilement confondus avec les surnoms dits « physiques » ou « moraux », ou encore les « sobriquets », ils étaient motivés par un trait marquant de l'individu qui se trouvait ainsi nommé sans ambiguïté, dans le cercle restreint de son village et de ses proches.C'est ainsi, par exemple, que deux personnes ayant le même nom de baptême, se verront distinguées par l'attribution d'un adjectif qui, au fil des évolutions, deviendra son nom de famille. Par exemple, si deux personnes d'un même village portent le nom de Bernard, on attribuera à l'un des deux un nom faisant référence soit à une de ses qualités propres, soit à son lieu d'habitation. Le nom ainsi donné sera alors Petibernard ou Bernarmont.

Les surnoms peuvent également désigner une expression employée fréquemment. Ainsi, un homme répétant souvent « par la grâce de Dieu » se verra appelé Pardieu.

Nous allons poursuivre en évoquant ci-dessous différentes formes de surnoms utilisés pour caractériser leurs porteurs : les noms de lieux, les noms « d'état », les noms de métiers, les sobriquets, puis les surnoms moraux et physiques.

Les noms de lieux :

Au Moyen-Âge, pour différencier les personnes (nobles et roturiers) qui n'avaient qu'un nom de baptême, on les surnommait souvent du nom de leurs terres d'origines. C'est à cette époque que des noms comme Duhamel (« le hameau »), Dumas (« la ferme ») ou Castel (« le château ») virent le jour.A l'heure actuelle, les noms de lieux constituent une grande partie des noms de famille. Ils font référence à deux types de lieux:

-

Les lieux-dits :

Ce sont des noms empruntés aux domaines dont la propriété passait d'une génération à une autre au rythme des héritages. Parmi les porteurs de ces noms, il en est beaucoup qui ne possèdent plus les domaines correspondants. Pourtant, il n'est pas rare de retrouver certains porteurs de noms de lieux non loin de l'endroit en question.

-

La provenance :

Ces noms désignaient les lieux proches du domicile d'un individu (route, chemin, source, cours d'eau, marécage, toponymie alpine, monastère, chapelle, etc.), ou les régions d'origine de nouveaux habitants (hameau, village, ville, région, pays, etc.).

Il pouvait s'agir, par exemple, d'une personne vivant près d'un pont (Dupont, Dupontet, Dupontel etc.), ou venant d'Auvergne (Lauvergne, Larverne, Larvergne etc.).

Mais on désignait également l'individu par un terme rappelant la caractéristique de sa maison : Kergoat (« maison en bois »), Piarresteguy (« demeure de pierre »).

Les noms dit « d'état » :

Cette catégorie regroupe des noms issus des fonctions occupées par les personnes auxquelles ils ont été attribués.Ils apparaissent en France à partir du XIIème siècle, époque à laquelle la vie sociale prend une véritable place en France. C'est en effet la période où naît la petite bourgeoisie englobant les artisans, les petits commerçants, ainsi que toutes les professions issues de la fonction publique. Les avocats et les religieux, jusqu'alors au service de la noblesse, se mettent a côtoyer cette bourgeoisie génératrice de développement économique.

Les porteurs de ces noms n'exerçaient pas forcement cette profession. En effet, le maître dont ils dépendaient transmettait a ses serviteurs son nom générique.

La quasi totalité de ces noms révèlent une caractéristique liée a la vie sociale (Ex. : Avoyer « Avocat », Chevalier, Maréchal, Prévosts, Clerc, Abbey, Évêque).

Il est a noter que ces noms se retrouvent sur l'ensemble du territoire français, avec dans certains cas des modifications orthographiques liées au changement de région, le sens ne changeant guère.

De part leur spécificité ces noms sont les plus rares en France.

Les noms de métiers :

Entre le Vème et le Xème siècle, les habitants de la France ne portaient que leurs noms de baptême. A partir du XIIème siècle, pour différencier les homonymes devenus trop nombreux, certains noms de métiers furent adoptés pour désigner les individus.C'est plus tard, au hasard d'un acte de baptême, de mariage ou de sépulture que les noms de métiers sont devenus héréditaires, se transformant en nom de famille.

Il est a noter, que ces noms relèvent plutôt d'une origine citadine. En effet, c'est dans les bourgs et dans les lieux de foires que l'on retrouve le plus souvent artisans et négociants. Voici quelques exemples de noms de métiers : Couturier, Fournier, Lefebure, Barbier, Wagner (charron), Schumacher (cordonnier), Mitterand (le mesureur).

Les sobriquets :

Il est assez difficile de bien repérer un nom répertorié comme « sobriquet ». Ces noms sont en effet des déformations humoristiques ou fantaisistes. Cependant, ils peuvent également exprimer une caractéristique morale ou physique, sans pour autant devoir être considérés comme des noms dits « à caractère physiques ou moraux ».Ils ne sont pas forcément péjoratifs, mais expriment plutôt une particularité chez un individu. Ce dernier, une fois dénommé par ses pairs, créait sa propre famille autour de ce nom.

Ces noms sont apparus au Moyen-Âge et sont dans bien des cas des adjectifs. Par exemple : Bachelard (« jeune garçon a marier »), Gagnebin (« qui sait gagner de l'argent »), Lesot (« celui qui ramenait l'eau »), Couard (« désignait un homme peureux »), Romeu (rappel le pèlerinage d'un individu à Rome), Lesoldat, etc.

Les surnoms « moraux » :

Les noms dits « moraux » sont apparus en France aux alentours du XIIème siècle. Ils désignaient les personnes qui se distinguaient par leurs qualités ou leurs défauts : Vaillant, Hardy (« homme brave »), Doucet (« homme gentil », « doux »), Lesage (« homme savant »), Agassi (« celui qui jacasse »).Les animaux servaient aussi de référence pour qualifier les surnoms moraux : Renard (« le rusé »), Chevrier (« chèvre », désignait un homme leste, agile), Cocteau (« coq », désignait un homme vaniteux, orgueilleux, querelleur).

Les surnoms « physiques » :

Les noms a caractéristique « physiques », sont apparus en France, comme d'autres types de noms, aux alentours du XIIème siècle.Ces noms de famille étaient donnés aux personnes qui présentaient une particularité physique apparente permettant de les distinguer. Ces particularités étaient bien souvent en rapport avec la morphologie.

- Les pseudonymes sont ceux que l'on se donne soi-même, pour une raison ou pour une autre.

Les noms individuels sont attachés aux personnes qui les portent.

Ils disparaissent à leur mort sans être transmis à qui que ce soit.

Apparus plus tardivement, les noms collectifs sont ceux qui nous intéressent ici ; il s'agit des noms de famille.

A l'heure actuelle en France, ils sont généralement uniques et demeurent héréditaires.

Afin d'avoir une idée précise du parcours du nom de famille, de ses origines à sa forme actuelle, plusieurs point sont à étudier. Dans un premier chapitre, l'histoire du concept d'identification d'une personne par un nom qui lui est attaché sera évoquée.

Dans un deuxième temps, l'origine linguistique des noms fera l'objet d'une étude regroupant les origines des noms français, les origines spécifiques à certaines régions et les noms étrangers.

Enfin, nous verrons les différents types de noms de famille : ceux formés à partir de prénoms, de surnoms, ceux exprimant la parenté et ceux d'origines incertaines, pour terminer en évoquant le cas des noms à particule.

I - HISTOIRE DES NOMS DE FAMILLE

Dans la plupart des civilisations antiques, un seul nom servait à désigner l'individu. Ce nom restait attaché à la personne de sa naissance à sa mort, sans être toutefois héréditaire.

Seuls les Romains utilisaient un système de trois noms :

le prénom, le gentilice (nom du groupe de familles) et le cognonem (surnom, devenu nom de famille).

Cependant, les gens du peuple ne portaient en général que deux noms : le prénom et le cognonem.

Avec l'expansion romaine, le système à trois noms s'est étendu sur tout l'Empire et notamment la Gaule.

Les invasions barbares du Vème siècle détruisent l'Empire romain d'Occident et font disparaître le système à trois noms de la Gaule.

En effet, les populations adoptent alors la coutume des vainqueurs, qui était la leur avant l'arrivée des Romains.

Il ne portent désormais qu'un nom individuel, qui ne se transmet pas d'une génération à l'autre.

Ce système va perdurer jusqu'au Xème siècle.

C'est en effet au Xème siècle que le processus de création des noms de famille s'amorce. Face aux problèmes engendrés par un trop grand nombre d'homonymes, le nom individuel est peu à peu accompagné par un surnom. Avec l'usage, ce surnom tend à devenir héréditaire.

Ce phénomène se rencontre d'abord parmi les famille nobles, puis s'élargit à l'ensemble de la population à partir du XIIème siècle.

A partir du XVème siècle, un long processus de fixation des noms de famille s'amorce. Par ailleurs, le pouvoir politique s'intéresse à la question et réglemente progressivement l'existence des noms de famille.

En 1474, Louis XI interdit de changer de nom sans une autorisation royale.

En 1539, François Ier promulgue l'ordonnance de Villers-Cotterêt.

Celle-ci rend obligatoire la tenue de registres d'état-civil.

Cette tâche est confiée aux curés, le Clergé constituant la seule « administration » présente dans tout le royaume.

En fait, la décision royale officialise et généralise une pratique déjà en usage depuis le siècle précédent, principalement dans les villes.

Avec la Révolution française, la tenue de l'état-civil quitte le cadre de le paroisse. Elle passe désormais dans les attributions de l'État et se fait à la mairie de chaque commune.

La loi du 6 fructidor de l'an II (23 août 1794) interdit de porter d'autre nom et prénoms que ceux inscrits à l'état-civil.

Cependant, le Conseil d'État peut autoriser un changement de patronyme (ils sont actuellement environ 800 par an).

En 1870, l'apparition du livret de famille fige définitivement l'orthographe de tous les patronymes.

II – ORIGINES DES NOMS DE FAMILLE

Les noms existants en France sont liés aux origines de la population française, formée par les colonisations, les invasions et l'immigration. Chacun a apporté avec lui sa propre langue et donc ses propres noms.

En effet, l'onomastique est étroitement liée à la linguistique, la plupart des noms ayant une signification précise.

Nous allons donc étudier les différentes origines des noms présents sur l'ensemble du territoire ; puis les origines spécifiques à certaines régions ayant eu une histoire ou un peuplement particulier ; enfin, nous terminerons en évoquant succinctement les origines des noms apparus avec l'immigration.

Typologie des noms de familleMartin

Il y a en France près de 240 000 personnes portant le nom de famille Martin. Sa popularité peut être attribuée à Saint Martin de Tours, qui était autrefois le saint le plus populaire en France.

C’est peut être aussi un vieux nom de famille donné aux enfants des orphelinats, qui n’a jamais été un prénom très répandu au Moyen Age, mais qui est maintenant très fréquent en tant que prénom et nom de famille.

Martin peut aussi signifier la charité envers les orphelins.

Origine des noms de famille

Jusqu'au 11e siècle, les personnes ne portaient qu'un nom de baptême. Au 12e siècle, l'explosion démographique oblige les populations à donner des surnoms aux individus afin d'éviter les confusions.

Etymologie des noms de famille

Connaître l'origine du nom est intéressante. Elle donne quelques informations sur l'origine de vos ancêtres (origine géographique, origine sociale, métiers…).

Les noms de famille viennent :

- d'anciens prénoms de baptême : Nicolas…

- de professions : Meunier, Maréchal, Boulanger…

- de sobriquets et surnoms de toutes sortes liés à l'apparence physique (Roux, Brun, Borgne…), aux traits de caractères (Lesage)

- de lieux géographiques : Dupont (habitant près d'un pont), Dupré

- de plantes, d'arbres, d'animaux…

- du rang social…

Les noms ont évolué au cours des siècles. Ils existent de très nombreuses variantes orthographiques d'un nom (Laurent, Lorant, laurant, Laurans) et des diminutifs (avec des variantes orthographiques :Laurencin, Laurancin, Laurençon, Lauranson, Lauransot, Laurensot… ).

La Bretagne, la Corse, le Pays basque, les Flandres françaises, l'Alsace-Lorraine, le Roussillon et les régions de langue occitane et franco-provençale ont des patronymes spécifiques (histoire, langue…). Il arrive que les noms de famille apparaissent selon les actes en langue régionale ou en français. Il faut donc en tenir compte dans ces recherches.

Quelques explications sur les noms de famille d'origine régionale, étymologie des noms basques

Transmission du nom de famille

En Italie, en Belgique et au Luxembourg, l'enfant légitime porte obligatoirement le nom de son père.

On donne d'ailleurs comme définition du patronyme : "nom de famille". Etymologiquement, patronyme vient du latin pater, le père. Il existe aussi le matronyme, nom transmis par la mère, du latin mater.

En Espagne, par exemple, l'enfant légitime porte à la fois le nom de son père et celui de sa mère.

En Angleterre et au Pays de Galles, les parents choisissent le nom qu'ils transmettent à l'enfant légitime.

En Allemagne et au Danemark, l'enfant légitime porte le nom de famille de ses parents et, à défaut d'un nom commun aux parents, ces derniers choisissent le nom qu'ils lui transmettent.

-

Le boucher est un artisan chargé de la préparation et de la vente de la viande. L'origine étymologique de ce mot vient de l'activité marchande qu'exerce une personne à vendre de la viande de bouc.

Il achète la viande dans les abattoirs ou chez des grossistes, déjà abattue.

Il la découpe et la désosse, puis s'occupe de sa vente dans la boucherie. Habituellement, il se limite aux viandes de bœuf, de veau, de porc et de mouton et d'agneau, et vend aussi de la volaille.

Le commerce des viandes de porc est traditionnellement réservé aux charcutiers.

La viande de cheval est vendue par le boucher chevalin.

De nos jours, cette stricte délimitation des rôles tend à s'estomper.

Dès les origines les bouchers ont été des commerçants influents.

Au Moyen Âge, les corporations de bouchers de Paris ou Limoges sont très riches et puissantes.

Le Bœuf Gras, est une importante figure festive que les bouchers ou garçons bouchers exposent ou – et – font défiler solennellement en musique, généralement au moment du Carnaval. Il peut s'agir d'un animal vivant ou d'une représentation sculptée.

Cet article offre un panorama non exhaustif des festivités du Bœuf Gras dans le monde.

Le Bœuf Gras au Carnaval de La Nouvelle-Orléans, gravure de 1875.

-

Charlemagne,ou le premier empereur de l'Occident médieval

Charles Ier, dit « le Grand » (en allemand Karl der Große, en latin Carolus Magnus d'où Charlemagne)1, né en 742, 747 ou 748 et mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle3 d'une affection aiguë qui semble avoir été une pneumonie, est le membre le plus éminent de la dynastie franque à laquelle il a donné son nom alors qu'il n'en est pas le fondateur : les Carolingiens.

Fils de Pépin le Bref, il est roi des Francs à partir de 768, devient par conquête roi des Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre 800, relevant une dignité disparue depuis l'an 476 en Occident.

Monarque guerrier, il agrandit notablement son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les Saxons païens dont la soumission a été très difficile et très violente (772-804), mais aussi contre les Lombards en Italie et les Musulmans d'Espagne.

Souverain réformateur, soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et les lettres et est à l'origine de la « renaissance carolingienne ».

Son œuvre politique immédiate, l'empire, ne lui survit cependant pas longtemps. Se conformant à la coutume successorale germanique, Charlemagne prévoit dès 806 le partage de l'Empire entre ses trois fils5. Après de nombreuses péripéties, l'empire ne sera finalement partagé qu'en 843 entre trois de ses petits-fils (traité de Verdun).

Le morcellement féodal des siècles suivants, puis la formation en Europe des États-Nations rivaux condamnent à l'impuissance ceux qui tentent explicitement de restaurer l'empire universel de Charlemagne, en particulier les souverains du Saint-Empire romain germanique, d'Otton Ier en 962 à Charles Quint au XVIe siècle, voire Napoléon Ier, hanté par l'exemple du plus éminent des Carolingiens6.

La figure de Charlemagne a été l'objet de déchirements en Europe, notamment l'enjeu politique entre le XIIe et XIXe siècles entre la nation germanique qui considère le Saint-Empire romain comme le successeur légitime de l'empereur carolingien et la nation française qui en fait un élément central de la continuité dynastique des Capétiens.Pourtant, il peut être considéré comme le « Père de l'Europe »7,8,9, pour avoir assuré le regroupement d'une partie notable de l'Europe occidentale, et posé des principes de gouvernement dont ont hérité les grands États européens10.

Les deux principaux textes du IXe siècle qui dépeignent le Charlemagne réel, la Vita Caroli d'Éginhard et la Gesta Karoli Magni attribuée au moine de Saint-Gall Notker le Bègue, l'auréolent également de légendes et de mythes repris au cours des siècles suivants :« Il y a le Charlemagne de la société vassalique et féodale, le Charlemagne de la Croisade et de la Reconquête, le Charlemagne inventeur de la Couronne de France ou de la Couronne impériale, le Charlemagne mal canonisé mais tenu pour vrai saint de l'Église, le Charlemagne des bons écoliers

-

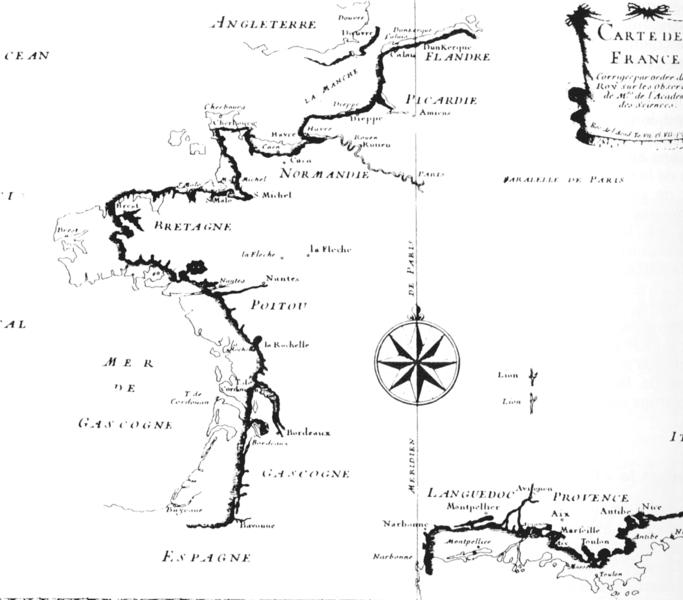

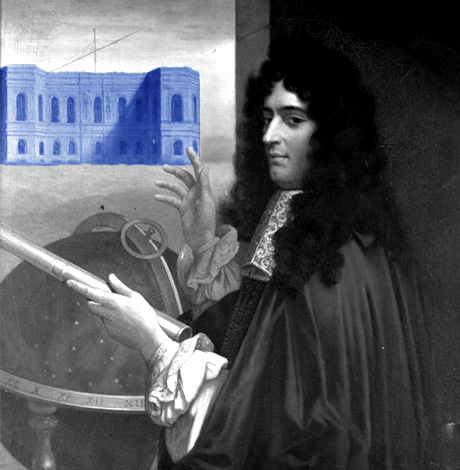

Cassini est surtout connu pour ses travaux d'astronomie.

Cette dynastie d’astronomes et cartographes légua à la France la carte de l’Académie passée à la postérité sous le nom de « carte de Cassini ».

L’échelle adoptée est d’une ligne pour cent toises, soit une échelle de 1/86400 (une toise vaut 864 lignes).

Cette carte constituait pour l’époque une véritable innovation et une avancée technique décisive. Elle est la première carte à s’appuyer sur une triangulation géodésique dont l’établissement prit

plus de cinquante ans.

Ses recherches ont porté sur des domaines très divers, allant de la rotation des planètes à la lumière zodiacale ou aux comètes.

On lui doit tout particulièrement la découverte de la division de l'anneau de Saturne qui porte aujourd'hui son nom.

Cassini est également l'auteur de travaux de géodésie et cartographie, menés dans le cadre de ses fonctions à l'Académie des sciences et à l'Observatoire.

L'Observatoire au temps de Cassini

Jean-Dominique Cassini a profondément marqué l'histoire de l'Observatoire de Paris.

Il s'y installe très peu de temps après son arrivée en France, en 1669, alors que la construction est à peine achevée.

Au sein de ce bâtiment, modifié selon ses instructions, Cassini effectue la majeure partie de ses travaux.

http://expositions.obspm.fr/cassini/pages/observatoire.php

La carte de Cassini ou carte de l'Académie est la première carte générale et particulière du royaume de France.

il serait plus approprié de parler de carte des Cassini, car elle fut dressée par la famille Cassini, principalement

César-François Cassini (Cassini III) et

son fils Jean-Dominique Cassini (Cassini IV) au XVIIIe siècle.

L'échelle adoptée est d'une ligne pour cent toises, soit une échelle de 1/86 400 (une toise vaut 864 lignes).

Cette carte constituait pour l'époque une véritable innovation et une avancée technique décisive.

Elle est la première carte à s'appuyer sur une triangulation géodésique dont l'établissement prit plus de cinquante ans.

Les trois générations de Cassini se succédèrent pour achever ce travail.

La carte ne localise pas précisément les habitations ou les limites des marais et forêts, mais le niveau de précision du réseau routier ancien est tel qu'en superposant des photos satellite orthorectifiées aux feuilles de la carte de la France, on obtient de spectaculaires résultats.

Jean Dominique Cassini 1748

Le travail des Cassini laissa même son empreinte sur le terrain où l'on trouve encore aujourd'hui des toponymes dits « Signal de Cassini », qui révèlent les lieux où s'effectuèrent les mesures de l'époque.

Ces points de repères correspondent aux sommets des mille triangles qui formaient la trame de la carte de Cassini.

De nos jours, les chercheurs consultent fréquemment les feuilles de la carte des Cassini, soit sa forme papier en salle de lecture du département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France, soit sa forme numérique en ligne (voir Liens externes).

http://cassini.ehess.fr/cassini/fr/html/1_navigation.php

Elle intéresse tout particulièrement les archéologues, les historiens, les géographes, les généalogistes, les chasseurs de trésors et les écologues qui ont besoin de faire de l'écologie rétrospective ou de comprendre l'histoire du paysage.

César-François dit Cassini III

César-François Cassini de Thury (17 June 1714 – 4 September 1784)

Opérations préalables

La carte de Cassini est la première carte géométrique couvrant l'intégralité du royaume de France.

Préalablement aux levés, il a fallu procéder à une triangulation du territoire.

Objectifs

Voici comment César-François Cassini (Cassini III) voyait la carte qu'il allait commencer :

- « mesurer les distances par triangulation et assurer ainsi le positionnement exact des lieux » ;

- « mesurer le Royaume, c’est-à-dire déterminer le nombre innombrable de bourgs, villes et villages semés dans toute son étendue » ;

- « représenter ce qui est immuable dans le paysage ».

Levés de la carte

Les levés ont été effectués entre 1756 et 1789 et les 181 feuilles composant la carte ont été publiées entre 1756 et 1815.

Mort en 1784, César-François Cassini ne verra jamais l'achèvement des levés. Son fils, Jean-Dominique finit les travaux de son père.

Les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et une partie de celui des Alpes-Maritimes ne faisaient pas partie du Royaume de France à l’époque des levés opérés au XVIIIe siècle. Ils ne sont donc pas représentés sur la carte de l’Académie.

De plus, l'île d'Yeu et la Corse ne seront jamais levées.

La plupart des feuilles ont fait l'objet d'une nouvelle édition datée de 1815.

Financement

En 1756, Cassini de Thury fonde une société de cinquante associés afin de rassembler les fonds nécessaires pour finir les levés de la carte. Des personnalités de l'époque y participent. La plus célèbre d'entre elles est la marquise de Pompadour.

Défauts et remplacement

En 1808, Napoléon Ier décida l'établissement d'une carte destinée à remplacer celle de Cassini ; toutefois durant tout l'Empire, les ingénieurs-géographes qui devaient s'y attacher eurent à accomplir des travaux plus pressants : cartes des champs de batailles, travaux topographiques sur les frontières du Nord...

Ainsi il fallut attendre la Seconde Restauration pour que la mise en œuvre de cette nouvelle carte puisse débuter avec les premiers travaux d'une triangulation appuyée sur la méridienne de Delambre et Méchain.

Les travaux de cette carte s'étalèrent entre 1817 et 1866, en essayant plusieurs échelles différentes. Ce fut une carte à l'usage des militaires, la carte de l'État-Major, à l'échelle 1/80 000.

Malgré l’existence de ces dernières cartes, bien plus exactes, les cartes de Cassini sont encore restées une source pour la cartographie du XIXe siècle.

En témoigne la carte de France du Service du génie militaire de 1878 dont les tracés des cours d'eau et les noms des divers villes et villages reprennent les tracés et les graphies des cartes de Cassini.

Utilisations contemporaines

Ces cartes, bien que peu précises concernant les données paysagères, apportent - en complément d'autres sources - des informations intéressantes pour :

- la géographie historique

- l'étude de la toponymie

- l'archéologie récente

- l'écologie rétrospective, l'histoire environnementale, dont par exemple l'évaluation des forêts anciennes (donnée importante pour la protection ou restauration de la biodiversité

sources wikipedia

article :http://decouverte-bocage-gatinais.fr/cartographie.php

http://vierville.free.fr/41-CartesPlans.htm

-

les Huns

Lisa Garnier

Si, depuis le premier siècle de notre ère, les peuples situés au-delà de la frontière de l'Empire romain sont restés relativement calmes malgré quelques escarmouches, tout bascule en 375. Les Huns, ces barbares venus des steppes eurasiatiques, s'attaquent aux royaumes wisigoth et ostrogoth d'Ukraine.

C'est le début d'un grand bouleversement au sein des territoires germaniques. Cette fois, les Barbares n'hésitent pas à se replier sur l'Empire.

À la différence des Ostrogoths, les Wisigoths insoumis devant les Huns traversent la frontière du Danube et pénètrent dans l'Empire romain d'Orient.

Trente ans plus tard, ce sont les Vandales et les Suèves, également Germains orientaux, et les Alains, nomades iranophones, qui franchissent le Rhin gelé à la fin de 406 et déferlent sur la Gaule.

Englobés sous les noms de Germains occidentaux et orientaux, ces peuples nous sont connus grâce aux divers témoignages écrits. Ainsi « dès l'an 100, Tacite situe les principaux peuples germaniques, note Patrick Périn, directeur du musée d'Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye. D'ailleurs, en l'étudiant, on remarque que plus on s'éloigne du Rhin et du Danube, moins les peuples décrits sont nombreux. Il faut dire qu 'à cette époque les Romains ne s'aventuraient jamais trop loin dans ces contrées. » En revanche, la localisation des sites archéologiques prouvant la véritable présence des peuples germaniques à ces époques se révèle beaucoup plus difficile.

D'une part, parce que depuis le Ier siècle, ils changeaient régulièrement de territoire. D'autre part, certaines de ces terres étaient déjà peuplées par les Celtes qui étaient répartis du bassin des Carpâtes jusqu'à l'Angleterre.

« Dans les régions d'Allemagne moyenne, on ne sait pas toujours différencier les sites archéologiques celtes et germaniques, souligne Patrick Périn. Il n'y a pas mille et une façons de construire une maison en bois, par exemple. »

La plupart des Barbares incinéraient aussi leurs défunts. Seules les élites comme les rois ou chefs de clan ainsi que leurs familles étaient parfois inhumées.

Établis dans la région de l'Oural, les Huns déferlent vers l'Europe et

attaquent, en 375, les royaumes ostrogoth et wisigoth. C'est le début

des grandes invasions.Ci-dessus, Les Huns au combat contre les Alains

Illustration de Johann Nepomuk Geiger (1873)C'est donc avec la diffusion de quelques objets et de coutumes - en particulier des inhumations - que l'on peut tenter de reconstituer leur culture. « L'étude de leurs costumes traditionnels est un bon point de départ, explique Katalin Escher, spécialiste des populations burgondes.

Les femmes de bonnes familles étaient enterrées avec leurs bijoux.

C'était des distinctions traditionnelles qui ne s'échangeaient pas. »

En revanche, on ne sait pas si le costume mortuaire correspondait à celui qu'elles portaient dans la vie quotidienne.

« Pour les hommes, c'est plus difficile, poursuit l'historienne. S'ils étaient enterrés avec leurs armes, ce qui n'est pas toujours le cas, celles-ci pouvaient être romaines puisque nombre d'entre eux étaient aussi des soldats romains. Et puis, il y a la forme des peignes, des fibules, des types de poterie... »

Aujourd'hui, les historiens distinguent les Germains orientaux qui comprennent les Burgondes, les Goths, les Vandales, les Gépides, les Skires et les Hérules, les Germains occidentaux avec les Francs et les Alamans, les Germains de l'Elbe avec les Suèves et les Lombards et enfin les Germains de la mer du Nord avec les Ruges, les Angles, les Jutes, les Saxons et les Frisons.

Les recherches archéologiques ont d'ailleurs montré que plusieurs cultures archéologiques proches se répartissent entre les fleuves Oder et Vistule du Ier siècle au début du IIIe siècle

après Jésus-Christ.

Appelées de Przeworsk, de Wielbark, de Luboszyce et de Debczyno, elles ont laissé de nombreuses nécropoles - dont les traces sont peu visibles parce que la population ne réalisait pas encore d'aménagement spécifique architectural

- et des habitats non fortifiés.

http://www.lecerclemedieval.be/histoire/Huns.html

-

Les Goths.

Les Goths, des Germains orientaux, seraient originaires de la

péninsule de Jutland au Danemark actuel, et du sud de la Suède.Germains orientaux, les Goths auraient comme territoire d'origine la péninsule de Jutland et la région de Gôtaland en Suède.

On retrouve leurs traces dans l'arrière-pays polonais et allemand pendant près d'un siècle.

Au début du IIIe siècle, ils s'installent au bord de la mer Noire d'où ils délogeront des peuples d'origine iranienne, les Scythes, les Alains et les Sar-mates.

Cinquante ans plus tard, les Wisigoths partent à l'ouest dans la région forestière qui s'étend entre le Danube et le Dniestr.

Les Ostrogoths se fixent à l'est où, comme les Wisigoths, ils fondent un vaste État. Les Goths ont laissé d'importantes traces archéologiques regroupées sous le nom de la culture de Tchernjahov.

Dans les sépultures, les défunts avaient soit la tête à l'ouest - ils étaient généralement des gens modestes - soit la tête au nord. Dans ce cas, ils étaient accompagnés d'un mobilier plus riche.

Caractéristique principale des Goths :

les hommes n'étaient jamais - ou très exceptionnellement- enterrés avec une arme.

Les femmes portaient deux fibules, une sur chaque épaule, qui refermaient le col de leur manteau.

Elles avaient suspendu à leur ceinture des peignes, des miroirs métalliques, des couteaux et d'autres objets.

Partis de Scandinavie, les Goths se seraient implantés en Poméranie au IIe s.

Au IIIe s.,ils sont au bord de la mer Noire (Pont-Euxin).

Sous la poussée des Huns, les Wisigoths

partiront à l'ouest (Thrace), les Ostrogoths, eux, se fixant à l'est.Les habitats étaient généralement à proximité des cours d'eau sur le versant des vallées. Ils étaient toujours installés sur des terrains propices à l'agriculture.

Au regard des outils agricoles mis au jour, les Goths avaient une technique de labourage évoluée parfaitement adaptée aux terres fertiles de la région.

Ils cultivaient l'orge, le seigle, le millet, le chanvre, les pois et les lentilles.

Chats et chiens partageaient les habitations et selon les régions, l'élevage était plus porté sur les porcs ou les chevaux.

L'habitation comportait une ou deux pièces avec des murs en argile soutenus par une armature en bois ou en jonc.

Les nombreuses amphores romaines qui devaient contenir du vin ou de l'huile prouvent que les Barbares importaient des objets de l'Empire et ne se contentaient pas de leur propre production.

Au IVe siècle, les Goths regroupent une fédération de tribus - ils se sont alliés avec d'autres Barbares, germaniques et non germaniques, thraces et iraniens - devenue célèbre et puissante. Mais l'arrivée des Huns change tout.

Lorsque les Wisigoths prennent la fuite en Thrace sous la protection de l'Empire, leurs témoignages archéologiques se raréfient, les populations ayant tendance à s'assimiler à la population locale romaine.

En 377, les Wisigoths disparaissent presque en tant que peuple et deviennent un groupe social de guerriers.

Les Ostrogoths, quant à eux, restent sous l'emprise des Huns et conservent leur artisanat, leur agriculture et leur commerce développé.

http://www.lecerclemedieval.be/histoire/goths.html

-

Les Francs

Ces Germains occidentaux que sont les Francs n'ont pas réalisé de grands déplacements en Europe.

Leurs cavaliers appartenant à l'aristocratie franque, étaient armés d'une épée

longue, d'une hache de jet (francisque), d'une lance et d'un long javelot angon.A la différence des Germains orientaux, les Francs n'ont pas réalisé de grandes migrations à travers l'Europe.

En revanche, les guerres incessantes entre tribus ennemies voisines ont eu pour conséquences de nombreux petits déplacements territoriaux. La particularité des Francs repose sur la formation d'une ligue issue de diverses populations: les Chamaves, les Bructères, les Tenctères, les Usipètes, les Amsivariens, etc.

Les Francs étaient de redoutables guerriers et des marins accomplis.

D'un point de vue archéologique, on ne sait pas différencier ces populations et leur histoire matérielle au IIIe siècle reste très méconnue.

Français : Grégoire de Tours, Histoire des Francs, livres 1 à 6.

Initiale P en forme de poisson ouvrant le livre consacré à Clovis. Luxeuil ou Corbie, fin du VIIe siècle. BnF, Manuscrits, Latin 17655 fol.13v-14.

Transcrit dans une écriture cursive difficile à lire, ce célèbre ouvrage relatant l'histoire mérovingienne est orné d'initiales dont les motifs géométriques ou zoomorphes cloisonnés et rehaussés de couleurs vives illustrent bien le vocabulaire décoratif pratiqué en Gaule au VIIe siècle.

Pratiqué sur le continent durant les VIIe et VIIIe siècles, en particulier à Bobbio, Luxeuil et Corbie, le style mérovingien se caractérise par ses initiales multicolores, inspirées des émaux cloisonnés qui ornaient les bijoux. Les initiales, comme ici, sont souvent composées de poissons et d'oiseaux stylisés, dont les formes arrondies s'adaptent à la structure de la lettre : le début du second livre, consacré à Clovis, est ainsi orné d'un P à la boucle en forme de poisson.

Ces initiales rouges, jaunes et vertes sont typiques d'un décor que le scriptorium de Luxeuil contribue à diffuser ; elles sont dues aux copistes, habituellement auteurs à cette époque à la fois de l'écriture et de la décoration.

Leurs incursions en Gaule sont cependant prouvées dès 238 par la multiplication des trésors monétaires dans toutes les contrées limitrophes du Rhin et notamment sur le territoire de la Belgique actuelle.

L'armement des Francs était probablement proche de celui des Germains de l'Elbe. Leur lance était légère avec une longue flamme triangulaire, leur bouclier rond, en bois et avec un centre conique en fer. Ils devaient aussi se servir de javelots et de haches.

Fibule ronde mérovingienne en bronze, recouverte d'or et de

pâtes de verre découverte dans une nécropole. (VIIe siècle.)Les campagnes guerrières n'avaient généralement pas lieu en hiver ni pendant les récoltes estivales qui permettaient de moissonner le blé et l'avoine.

Les terres cultivées subissaient une rotation de culture environ tous les deux ou trois ans.

Les hommes étaient d'habiles forgerons et le commerce avec les régions méditerranéennes développé.

Les femmes franques étaient enterrées avec leurs objets de toilette

et leurs bijoux. Fibule mérovingienne en argent doré, VIe siècle.Au IVe siècle apparaissent en Gaule des inhumations qui tranchent avec le contexte funéraire gallo-romain. D'une part, les défunts sont orientés la tête vers le nord, comme dans presque toutes les tombes germaniques.

D'autre part, les hommes sont enterrés avec leurs armes et les femmes avec leurs bijoux, leurs paires de fibules en métal précieux et leurs ustensiles de toilette. Les objets accompagnant les défunts sont aussi luxueux pour l'époque : verrerie, récipients en métal ou en bois.

Ces pratiques funéraires s'étendent aussi à l'extérieur des frontières de l'Empire où les inhumations plus modestes ont duré jusqu'au Ve siècle.

Pour les historiens, ces tombes luxueuses sont le reflet d'une population de nouveaux riches barbares.

Commerçants ou fervents défenseurs de l'Empire qui les rétribuaient en conséquence, ils ne cachaient pas leur richesse. Au contraire, plutôt fascinés par les coutumes romaines, ils adoptaient - en partie - les pratiques funéraires de la Gaule romaine.

http://www.lecerclemedieval.be/histoire/francs.html

-

Les Burgondes

Originaires de l'île danoise de Bornholm (ici, château de Mammershus),

les Burgondes fonderont deux royaumes, l'un sur le Rhin, et l'autre à l'est de la Gaule.Classés parmi les Germains orientaux, les Burgondes proviendraient d'une île danoise appelée Bornholm. Ils auraient ensuite migré dans la vallée de la Warta, qui s'écoule dans l'actuelle Pologne. Le nom prendrait son origine dans bhrghus voulant dire « grand, haut, fort ». Les Burgondes seraient ainsi le peuple du « haut pays ». Les fouilles archéologiques ont montré qu'ils étaient intégrés à la civilisation de Wielbark dans le nord de la Pologne.

Cette civilisation est caractérisée par des céramiques montées sans tour - elles se différencient ainsi des poteries romaines fabriquées avec tour -, des pots assez simples, hauts, ventrus et à larges ouvertures. L'économie était basée sur l'élevage et l'agriculture. On a ainsi découvert des traces de labourage croisé sur un sol ancien et conservé sous un tumulus.

La moitié du cheptel comprenait des bœufs.

Les chèvres et les moutons constituaient un quart de l'élevage.

Les porcs étaient aussi présents ainsi que les chevaux, mais ces derniers étaient peu nombreux.

Roi des Burgondes de 516 à 523, Sigismond qui se convertit au christianismesera canonisé.

Détail d'une fresque, fin XVe s., dans une église de Pavie.

Après deux siècles et demi de présence, ils quittent les bords de la rivière pour s'installer entre le Main et le Danube.

Soit dans l'actuelle Allemagne. Le peuple, polythéiste et divisé en plusieurs clans très larges dont chacun avait à sa tête une sorte de roi, prend à nouveau de la puissance. Vers 373, certains textes font état de 80000 Burgondes. Les témoins archéologiques de ce premier royaume sont assez clairsemés. Proches du peuple Alaman, il est difficile de les différencier.

À Trêves cependant, une pierre tombale proclame qu'Hariulf était de la « lignée royale des Burgondes ». Dans la banlieue de Francfort à Kahl am Main précisément, des fouilles ont mis au jour les vestiges de 11 petites maisons et un cimetière germanique.

La population semblait être dans une période de transition puisque les objets retrouvés possèdent des caractéristiques proches des Burgondes de la moitié du Ve siècle.

Les écrits mentionnent une solide réputation pour l'artisanat du bois.

L'étude des inhumations montre que les femmes tenaient leur tunique fermée par deux fibules à tête triangulaire et d'autres modèles à ressort.

Elles utilisaient des peignes de forme caractéristique et à dos arqué.

En 406, les Burgondes sont les voisins directs de l'Empire romain. Ils ont alors conquis les territoires de la vallée du Main tenus jusqu'alors par les Alamans.

Sidoine Apollinaire décrit les Burgondes (Carmina, X. 460)

Pourquoi me demandes-tu de composer (...) un poème (...) quand je vis au milieu de hordes chevelues, que j'ai à supporter leur langage germanique et à louer incontinent, malgré mon humeur noire, les chansons du Burgonde gavé, qui s'enduit les cheveux de beurre rance?

(...) Heureux tes yeux et tes oreilles, heureux aussi ton nez, toi qui n'as pas à subir l'odeur de l'ail ou de l'oignon infect que renvoient dès le petit matin dix préparations culinaires, toi qui n'es pas assailli, avant même le lever du jour, comme si tu étais leur vieux grand-père ou le mari de leur nourrice, par une foule de Géants si nombreux et si grands qu'à peine les contiendrait la cuisine d'Alcinoüs (...)»

Traduction d'André Loye. Poèmes, Belles Lettres, tome I, 1960.

http://www.lecerclemedieval.be/histoire/burgondes.html

-

La période féodale :

l'ancien français

(IXe - XIIIe siècle)

Plan du présent article

1. La naissance du français

L'avènement des Capétiens

Le premier «roi de France»

L'expansion du français en Angleterre

La langue du roi de France

2. L'état de l'ancien français

Le système phonétique

La grammaire

3. Les langues parlées en France

4. La domination culturelle du latin

La langue de prestige

La création des latinismes

Un phénomène ininterrompu de latinisation

5. L'influence de la langue arabe

Les emprunts au français

Les chiffres arabesLes caractéristiques principales du régime féodal furent le morcellement et la fidélité. Afin de s'assurer la fidélité de ses vassaux, un suzerain (seigneur) accordait à chacun d'eux un fief (une terre) qui leur servait de moyen de subsistance; en retour, les vassaux s'engageaient à défendre leur seigneur en cas d'attaque extérieure.

Quelles furent les conséquences politiques de ce système?

Le morcellement du pays et la constitution de grands fiefs, eux-mêmes divisés en une multitude de petits fiefs; les guerres entre seigneurs étaient très fréquentes parce qu'elles permettaient aux vainqueurs d'agrandir leur fief. Chacun vivait par ailleurs relativement indépendant dans son fief, sans contact avec l'extérieur. Dans un tel système, la monarchie demeurait à peu près sans pouvoir.

1 La naissance du français

On situe la naissance du français vers le IXe siècle, alors qu'il faut attendre le Xe ou le XIe siècle pour l'italien, l'espagnol ou l'occitan.

Mais ce français naissant n'occupait encore au IXe siècle qu'une base territoriale extrêmement réduite et n'était parlé que dans les régions d'Orléans, de Paris et de Senlis (voir les zones en rouge sur la carte) par les couches supérieures de la population.

Le peuple parlait, dans le Nord, diverses variétés d'oïl: le françois dans la région de l'Île-de-France, mais ailleurs c'était le picard, l'artois, le wallon, le normand ou l'anglo-normand, l'orléanais, le champenois, etc. Il faut mentionner aussi le breton dans le Nord-Ouest. Les rois de France, pour leur part, parlaient encore le francique (une langue germanique) tout en utilisant le latin comme langue seconde pour l'écrit.

À cette époque, les gens du peuple étaient tous unilingues et parlaient l'un ou l'autre des nombreux dialectes alors en usage en France. Seuls les «lettrés» écrivaient en «latin d'Église» appelé alors le «latin des lettrés» et communiquaient entre eux par cette langue.

Dans le Sud, la situation était toute différente dans la mesure où cette partie méridionale du royaume, qui correspondait par surcroît à la Gaule la plus profondément latinisée, avait été longtemps soumise à la domination wisigothe plutôt qu'aux Francs.

Les variétés d'oc, plus proches du latin, étaient donc florissantes (provençal, languedocien, gascon, limousin, etc.), surtout que l'influence linguistique wisigothe avait été quasiment nulle, sauf dans la toponymie. Dès le Xe siècle, le catalan se différencia de l'occitan par des traits particuliers; en même temps, le basque était parlé dans les hautes vallées des Pyrénées.

Quant aux langues franco-provençales (voir le texte de Manuel Meune à ce sujet) du Centre-Est, elles correspondaient plus ou moins à des anciennes possessions des Burgondes, puis de l'empereur du Saint Empire romain germanique. Bref, à l'aube du Xe siècle, l'aire des grands changements distinguant les aires d'oïl, d'oc et franco-provençale étaient terminées, mais non la fragmentation dialectale de chacune de ces aires, qui ne faisait que commencer. Soulignons qu'on employait au singulier «langue d'oïl» ou «langue d'oc» pour désigner les langues du Nord et du Sud, car les gens de l'époque considéraient qu'il s'agissait davantage de variétés linguistiques mutuellement compréhensibles que de langues distinctes.

1.1 L'avènement des Capétiens

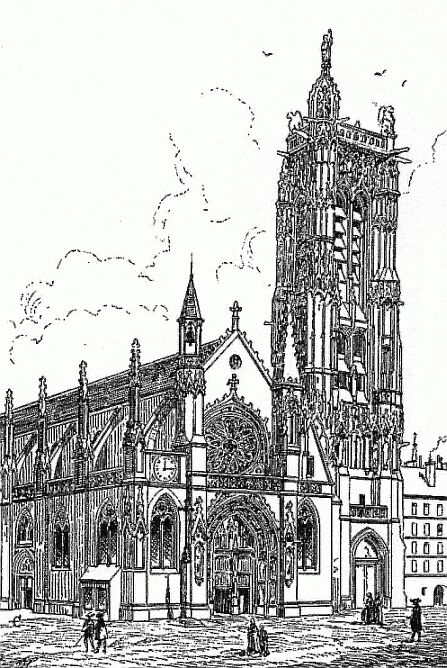

En mai 987, Louis V, le roi carolingien de la Francie occidentale était décédé subitement dans un accident de chasse en ne laissant aucun héritier direct. Le 1er juin, les grands seigneurs du royaume se réunir à Senlis pour élire un successeur au trône de la Francie occidentale. L'aristocratie franque élit Hugues Ier qui fut sacré quelques jours plus tard, le dimanche 3 juillet 987, dans la cathédrale de Noyon. Il fut surnommé aussitôt le «roi à chape» en raison de son titre d'abbé laïc qu'il détenait dans les nombreuses «chapes» ecclésiastiques — la chape (la «capa» ou cape) étant le manteau à capuchon que portaient les abbés —, d'où le terme Capet.

Avant d'être couronné «roi des Francs» (rex Francorum), Hugues Ier était un puissant seigneur respecté; il était comte de Paris, comte d'Orléans, duc des Francs et marquis de Neustrie (nord-ouest de la France sans la Bretagne), et possédait de nombreuses seigneuries laïques et abbayes (Saint-Martin-de-Tours, Marmoutier, Saint-Germain-des-Prés et Saint-Denis). Ses alliances familiales avaient favorisé son élection comme «roi des Francs» par l'aristocratie: il était frère d’Othon (duc de Bourgogne), beau-frère de Richard (duc de Normandie), et gendre de Guillaume III Tête d’Étoupe (duc d’Aquitaine), depuis son mariage en 970 avec la princesse Adélaïde, la fille de Guillaume III.

C'est avec l'avènement de Hugues Capet (en 987) que le premier roi de France (encore désigné comme le «roi des Francs») en vint à parler comme langue maternelle la langue romane vernaculaire (plutôt que le germanique), ce qui sera appelé plus tard comme étant le françois ou françoys (prononcé [franswè]).

Dans le système féodal de l'époque, la France était dirigée par une vingtaine de seigneurs territoriaux, descendants de fonctionnaires ou de guerriers carolingiens, qui détenaient des pouvoirs considérables parfois supérieurs à ceux du roi, comme ce fut le cas, par exemple dans le Nord, avec les comtes de Flandre et les ducs de Normandie, à l'est avec les ducs de Bourgogne et, au sud, avec les ducs d'Aquitaine.

En raison des invasions étrangères, ces seigneurs avaient obtenu du roi de vastes territoires en échange de leurs services. La légitimité de Hugues Capet état alors relativement fragile. Par exemple, lorsqu'il s'opposa à son vassal Adalbert de Périgord qui refusait de lever le siège de Tours, le roi lui lui demanda : «Qui t'as fait comte?» Et le vassal de lui répondre: «Qui t'as fait roi?»

Hugues Ier sera le fondateur de la dynastie des Capétiens et s'appuiera sur des règles d'hérédité, de primogéniture (priorité de naissance) et d'indivisibilité des terres domaniales. C'est donc Hugues Capet qui remplaça la monarchie élective en vigueur sous les derniers Carolingiens en une monarchie héréditaire.

D'ailleurs, Hugues Capet avait fait élire et sacrer son fils aîné Robert quelques mois après sa propre élection, soit le 25 décembre 987. La dynastie des Capétiens réussit à renforcer ainsi l'autorité royale et entreprit la tâche d'agrandir ses domaines. Contrairement aux rois précédents qui transportaient leur capitale d'une ville à l'autre, les Capétiens se fixèrent à Paris.

1.2 Le premier «roi de France»

Ce n'est qu'en 1119 que le roi Louis VI le Gros (qui régna de 1108 à 1137), un descendant de Hugues Capet, se proclama, dans une lettre au pape Calixte II «roi de France» (rex Franciai), plus précisément «roi de la France», non plus des Francs, et «fils particulier de l’Église romaine». C'est le premier texte où il est fait référence au mot France.

D'où le mot français (et «françois» ou «françoys»). En réalité, c'est le mot françois ou françoys (prononcé [franswè]) qui était attesté à l'époque, le mot francien ayant été créé en 1889 par le philologue Gaston Paris pour faire référence au «français de l'Île-de-France» du XIIIe siècle, par opposition au picard, au normand, au bourguignon, au poitevin, etc.

Mais il faut aussi considérer qu'au début du XIIIe siècle le terme françois ou françoys désignait autant la langue du roi que le parler de l'Île-de-France ou même toute autre variété d'oïl (picard, champenois, normand, etc.). Autrement dit, la notion de «françoys» recouvrait une réalité linguistique encore assez floue. Les mots France, Franc et françoys étaient souvent utilisés de façon interchangeable, que ce soit pour désigner le pays, le pouvoir ou la langue du pouvoir.

Dans les conditions féodales, les divergences qui existaient déjà entre les parlers locaux se développèrent et s'affermirent. Chaque village ou chaque ville eut son parler distinct: la langue évolua partout librement, sans contrainte. Ce que nous appelons aujourd'hui l'ancien français correspondait à un certain nombre de variétés linguistiques essentiellement orales, hétérogènes géographiquement, non normalisées et non codifiées.

Les dialectes se multipliaient et se divisaient en trois grands ensembles assez nettement individualisés, comme on les retrouve encore aujourd'hui (voir la carte de la France dialectale): l

es langues d'oïl au nord, les langues d'oc au sud, le franco-provençal en Franche-Comté, en Savoie, au Val-d'Aoste (Italie) et dans l'actuelle Suisse romande. L'une des premières attestations de l'expression langue d'oc est attribuée à l'écrivain florentin Dante Alighieri (1265-1321. Dans son De Vulgari Eloquentia («De l'éloquence vulgaire») rédigé vers 1305 en latin, celui-ci classait les trois langues romanes qu'il connaissait d'après la façon de dire oui dans chacune d'elles (par exemple, oïl, oc, si), d'où la distinction «langue d'oc» (< lat. hoc) au sud et «langue d'oïl» (< lat. hoc ille) au nord, pour ensuite désigner les parlers italiens (sì < lat. sic).

Le célèbre Florentin distinguait dans leur façon de dire «oui» les trois grandes branches des langues romanes (issues du latin) connues: «Nam alii Oc; alii Oil, alii Sì, affirmando loquuntur, ut puta Yispani, Franci et Latini», ce qui signifie «les uns disent oc, les autres oïl, et les autres si, pour affirmer, par exemple, comme les Espagnols, les Français et les Latins».